プロ野球史上で唯ひとり3度の三冠王に輝き、史上初の1億円プレーヤーになった選手。

それは言わずと知れた“オレ流”落合博満である。

監督時代だけでなく現役時代から良く言えば独特の存在感を放ち、悪く言えば太々しいまでの面構えと人を喰ったような発言で何かと物議を醸した孤高のバットマン。

そんな落合博満の思い出を振り返る。

楽しみだった落合の打席

私の子ども時代、野球は最も人気のあるスポーツであり、巨人戦は毎試合地上波で放送していた。

私も野球好きだったので、よくテレビ観戦をしていたことを思い出す。

当時、千葉県在住だった私は巨人戦の合間をぬって、千葉テレビというローカル局にチャンネルを変えていた。

なぜならば、大洋(現在のDeNA)やヤクルトなど関東に本拠地を置く球団の野球中継をしばしば行っていたため、落合が所属する中日戦もたまに観戦することができたからである。

とはいえ、特に中日ファンでもない私は落合の打席しか興味がないので、そろそろ落合の打順かという時間帯にチャンネルを回していた。

後にも先にも、特定の打者のためにチャンネルを変えていたのは、落合とバースだけである。

落合博満 打撃の魅力と極意

1. オールスターゲーム

まだ、落合がロッテ時代のオールスターゲーム。

相手投手は広島東洋カープの川口和久。

川口といえば荒れ球のサウスポーで、その威力のあるストレートには定評があった。

その川口の投じたインコース高め、見逃せばボールかというストレートを、あわや場外かという特大ホームランをレフトスタンド上段へ叩き込んだのだ。

川口のインハイのストレートに対し、あそこまで豪快なアーチをかけるセリーグのバッターなど見たことない。

私は、落合の豪打に度肝を抜かれてしまった。

また、1990年のオールスター戦において、落合の打棒は例年にも増して火を噴いた。

チームメイトでその年のセリーグ新人王に輝く与田剛が、2回に清原に場外ホームランを喫してしまう。

これで、与田は賞レースから脱落した。

その試合、もう1人注目の的となったのが、同じくパリーグ新人王を獲得する野茂英雄であった。

バッターボックスで野茂と対峙する落合。

実はバッターボックスに入る前、与田に「お前が賞をとれないのに、野茂にとらせる訳にはいかないよな」と言っていたのである。

そして、“有言実行の男”落合博満は、野茂の投じた渾身のストレートを完璧に捉えると、レフトスタンドにアーチをかける。

まさしく落合の貫録勝ちだった。

2. 究極の打撃理論

私の知る限り、落合博満はプロ野球史上唯一無二の打撃理論を実践していた打者である。

それは、簡単にいうとインコースもアウトコースも全て同じミートポイントで打つというものであった。

通常、打者はギリギリまでボールを見極めるため、できる限り後ろでボールを捉えたい。

しかし、インコースの場合バットの芯でボールを捉えるには、ホームベースよりも前方にミートポイントを持っていかなければならない。

ボールに対してある程度の距離を保たなければ、バットの根っこに当たってしまうからだ。

これを克服するために、右打者の落合は左足を3塁側に大きくアウトステップして開くことにより、ボールとの距離を稼いでいた。

普通は足が開くと肩も連動して開いてしまい、力が逃げてしまうので強い打球を打てない。

なので、バッティングは足を開いてはいけないという指導を受ける。

しかし落合は、足は開くが肩は開かずボールを捉えていた。

これは軸足となる右足が並外れて強靭だった落合だからこそ、可能たらしめていた。

その強靭な右足により踏ん張ることができ、最後まで肩を残したままスイングできたのだ。

また、左足がアウトステップすると普通の打者よりもアウトコースが遠くなるため、これに対応すべく長いバットを使用した。

178㎝しか身長のない落合が、34インチ半という長さのバットを使いこなしていたのである。

これは強靭なリストに加え、高いバッティング技術を誇っていた証左に他ならない。

このように、一定のミートポイントでボールを捉えることには、もう1つ大きなメリットがある。

例えば、140キロのストレートを打つ時のことを考えてみよう。

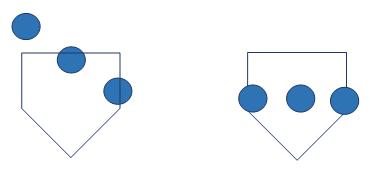

通常のミートポイント 落合のミートポイント

上図のように、通常インコースの場合は前で打たなければならないのでタイミングが早く、逆にアウトコースの場合は最も後ろでボールを打つのでインコースよりもタイミングが遅くなる。

つまり、同じ140キロのストレートでも、コースによって打つタイミングが異なるのだ。

ところが、落合のように全てのコースを同じミートポイントにできれば、同じタイミングで打てるのである。

ある意味、究極のバッティングといえるのではないだろうか。

恐るべし、3冠打法である。

3. 体重を増やして飛距離アップ

もうひとつ、興味深いことがある。

若手時代、落合はスラリとした体形であった。

それが、いつの間にか腹が出ていたのを見て「加齢もあるだろうが、成績を残すようになり慢心して不摂生になった」と思ったことを覚えている。

ところが、それは私の大変な勘違いだったことが後に判明する。

細身だった頃の落合は3冠王を獲得するも、ホームランは30本台前半にとどまっていた。

そこで妻・信子のアドバイスが炸裂する。

「ブーマーや門田など、ホームランバッターはみな太っている。だから、あんたも体重を増やしたら?」

それに従うと飛距離が伸び、日本人唯一となる2年連続50本塁打をクリアし、前人未到の3度の3冠王に輝いた。

掴んだ打撃の極意 そして消失

そんな史上最高の右打者との呼び声高き落合の全盛時代は、2年連続3冠王を獲得した1985・1986年であろう。

もちろん3冠王を2年連続獲得するのも凄いのだが、そのときの成績が驚異的である。

実は、この落合。

最初の3冠王獲得時の成績は打率.325、ホームラン32本、打点99で、低レベルの誹りを受けていた。

このことが落合の反骨心に火を付ける。

1985年…打率.367、ホームラン52本、打点146。

1986年…打率.360、ホームラン50本、打点116。

文句のつけようのない成績だ。

落合自身も単に数字を残せたというだけでなく、長年積み重ねてきたバッティング技術が開眼した手応えを感じていた。

落合は体格的にそれほど恵まれているとはいえず、元来は中距離ヒッターであった。

それを、バットにボールをのせて運ぶ巧みな技術や、ボールにバックスピンをかけて遠くに飛ばすコツを修得することにより、5度のホームラン王に輝いた。

なので、ホームランを打ったときも10割の力で打ち返していたわけではない。

卓越した技術の結晶ともいえる職人芸でスタンドまで運んでいたのである。

しかし1986年のオフシーズン、掌中に収めていたバッティングの極意が消え失せてしまう。

それは、3度目の三冠王になったシーズン後の日米野球でのことだった。

いつもどおりの感覚で捉えた手応え抜群の打球が、フェンス手前で失速し外野フライに終わったのである。

大リーグの投手の重い球質だけでなく、ボール自体が大リーグで使用していた大きくて重いものだったことも要因であった。

このことにショックを受けた落合は本来のバッティングを見失い、10割の力で対抗しようと力んでしまう。

結局、二度とあの感覚が戻ることは無かった。

逆にいえば、本来の打撃とは程遠い状態の中で、その後も数々のタイトルを獲得した落合博満に私は戦慄すら覚えるのであった。

“恩師”稲尾和久

稲尾和久といえば現役時代、“神様 仏様 稲尾様”と崇められ、年間シーズン最多となる42勝をあげた“鉄腕”である。

実は、落合にとって唯一プロ野球での師と呼べるのが、この稲尾和久であった。

ふたりの師弟関係は、稲尾がロッテの監督に就任してから始まる。

数々の修羅場をかいくぐった“歴戦の雄”稲尾をして、落合博満という男は特別な存在であった。

なぜならば、かつて共に黄金時代を築いた西鉄ライオンズの戦友、中西太や豊田泰光といった“強者”たちと同じ匂いのする侍だったからである。

現代の若者にはない逞しさと個性の強さに、往時の懐かしさを感じていたのだろう。

かたや、落合も稲尾の人間性と野球観に心酔し、師と仰ぐようになる。

ある日、落合はいつものように室内練習場でバッティング練習に汗を流していた。

練習嫌いを公言し、人前では練習する姿を見せない落合だが、陰では人一倍努力していたのである。

これは、結果が全てのプロの世界では練習や努力は人に見せるものではないという、落合独自のプロ意識によるものだった。

落合の練習は質だけでなく量も過酷を極めていた。

その日もご多分に漏れず、長時間に及んでいく。

練習を終え、帰り支度をしようとする落合。

ところが、あまりのハードな打ち込みに手の感覚が無くなり、指からバットを離すことができなくなる。

すると、どこからともなくスッと現れた稲尾監督が、バットから落合の指を1本ずつ離していった。

これは決して偶然の出来事ではない。

稲尾は落合に悟られぬよう、バッティング練習を黙って見守り続けていたのだ。

このことに、さすがの落合も深い感銘を受けたという。

また、ある時はこんなこともあった。

そのシーズンの落合は開幕から絶不調であり、稲尾はコーチ陣から落合の4番降格を進言される。

試合後、最後まで残っていた稲尾が帰宅しようとしたとき、清掃員がロッカールームの掃除をできずに困っていると言ってきた。

そこで、様子を見に行った稲尾が目にしたものは、大鏡の前でバットを構えたまま微動だにしない落合の姿である。

清掃員の話によると、かれこれ1時間もずっと同じ姿勢でいるという。

この光景を見た稲尾は「落合が自ら4番降格を申し出るまでは、決して4番を外すまい」と固く心に誓う。

こうして、ふたりは固い絆で結ばれていくのだった。